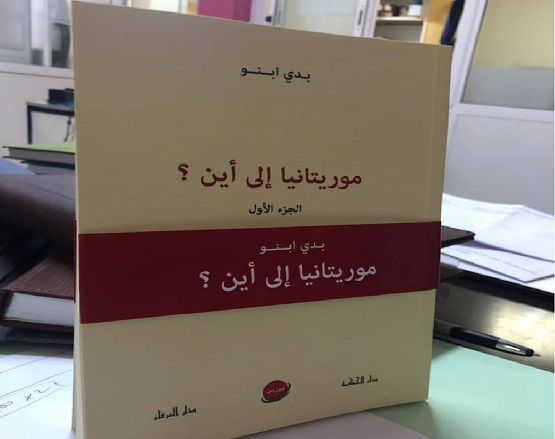

كتاب: "موريتانيا إلى أين" للباحث د.بدي أبنو، يُنشر في حلقات أيام الإثنين والخميس.

الحلقة الرابعة

في تجذّر المعضـــــــــلات الأربع

لم تكن الدولة الفوقية الموروثة عن سينلوي تحمل قصدياً مشروعا تحديثياً، وإنما كانت دولة وسيطة بالمعنى الذي بسطناه. أي أنها كانت آلية كومبرادورية تلعب بمقتضى التوكيل الأجنبي دور الوسيط بين المجتمع التقليدي والخارج. ولم يخالط هذا التوكيل أي مستوى جدّي من مستويات الشرعية الشعبية كالذي خلقتْه مثلا في دول أخرى حروب التحرير الوطنية.

يعني ذلك على الصعيدين المفاهيمي والمنهجي أنّ الإفراط المستمر، منذ ما يسمى بالاستقلال، في الحديث عن الشعب وإرادته ما انفك الترجمةَ الأبلغَ للتضارب الجذري الموروث عن سينلوي بين المفردات الرسمية بخلفيتها المفاهيمية المستنفَرَة وبين الواقع الذي يُفترض أنها تتنزّل عليه.

مفردات الخطاب الرسمي ترنّ وكأن النظام وسيطٌ مفوّض بالمعنى السياسي الحديث بين الكافة منظورا إليها سياسياً والكافة منظوراً إليها اجتماعيا، أي بين "الشعب" كمصدر سيادة و"المجتمع" ككيان مدني. وهي إذّاك تُفصح عن الدور التصنيمي أو التوثيني الأساسي للخطاب الكومبرادوري كخطاب يُكرّس وظيفياً الهوةَ الفاصلة بين الأشكال التي تتصنعها الدولة الفوقية وإسقاطاتها الميدانية.

وهو ما سيَنتجُ عنه نمطٌ معين من توظيف واستثمار الهويات الجزئية والانتماءات الما قبل حديثة يمكن أن نسميه بالنمط التفكيكي في مقابل النمط الدمجي. أي أنّه باستعمال اللغة الخلدونية توظيفٌ "للعصائب" ليس هدفُه تحقيقَ "الدولة العامة الاستيلاء" بـ"جمع القلوب وتأليفها" و"اتحاد الوجهة" و"اتساع نطاق الكلمة". إنما ظلَّ هدفُ هذا النمط خلال كل مراحله هو، بالتعبير الخلدوني كذلك، "التفريقُ بينهم حتى يحصل له جانب منهم يغالب به الباقين".

الهدف الكومبرادوري إذن ليس "تعصيب" الانتماءات الجزئية لتجاوزها بتسجيلها في انتماء مواطني كلّي، وإنما تحقيق توازناتٍ استفرادية عصبية وعرقية في مجتمع يُنظر إليه كفسيفساء تجاورية من الهويات الجزئية، التي تَحيَى دولتياً بقدر ما تموت أو تقترب من الموت.

وهو، كما رأينا، ما كرَّسَ، من جانبٍ أوّل، دولةَ الامتيازات أو الدولة "المخوصَصَة"، وما كرّس، من جانب ثان، حالة إلغاء أيّ معنى جدّي للحديث عن دولة الحقوق والواجبات، أيْ إلغاء أيّ معنى جدّي لدولة القانون. كما أنّه، من جانبٍ ثالث، ما كرّسَ اختزالَ - أو ساهمَ شيئا فشيئا في اختزال - الدولة في بعدها الأمني البوليسي.

فالدولة هي أولا في هذا السياق أداةُ ضبطٍ لحشود السكان المحليين في علاقتهم مع الآخر. فما الذي عنيه مسار ضبط الحشود المحلّية ورقابتها كحشود ما قبل مدنية؟

على الأقلّ يمكن أن نتساءل: هل حقاً يُشكّل المجتمع حالياً الموريتاني مجتمعاً واحدا، حقيقةً أو إمكاناً؟ هل حصل حدّ ما من الاندماج الاجتماعي يسمح بالمراهنة إيجاباً على هذا السؤال؟ بل حتى إذا وضعنا جانباً التعدّد الثقافي الإثني، هل يمكن القول إنّ المجتمع الناطق بالعربية الحسّانيّة يشكّل مجتمعا واحدا بالفعل؟ وتبعا لذلك هل يمكن أن يشكّل على الصعيد السياسي شعباً باعتباره مجتمعا متحقّقاً أو قيد التحقُّق أو بما يتجاوز "مجتمعيته" المتحقّقة أو غير المتحقّقة؟

وهما سؤالان يزدادان إلحاحاً حين نأخذ بعين الاعتبار، من جهة، التحولات الديمغرافية التي عرفتْها العقود الستة أو السبعة الماضية، و، من جهة ثانية، الاتّساعَ الديمغرافي للمساحة التي تشغلها عادة المجتمعات الصحراويّة ذات الكثافة السكّانيّة الضعيفة وذات الاتّساع الأفقي الواسع والتي في بعض حيثياتها كانت تقليدياً تتعامل مع بعضها البعض ككيانات اجتماعية وحتى ربّما ككيانات سياسية منفصلة عن بعضها البعض.

نفهم تبعاً لذلك كيف وُلِدَتْ، من هذه الهوة السحيقة التي تفصل "المجتمع" كحشود عن الدولة، أي تفصل موريتانيا عن الدولة الموريتانية، المشكلاتُ الأربع المتداخلة التي ظلّتْ تتمدّد في صلب التوترات الاجتماعية السياسية المتفاقمة: مشكلة التعايش العرقي والمشكلة التربوية الثقافية ومشكلة التابعية الشرائحية ومشكلة العدالة الاجتماعية.

.jpg)