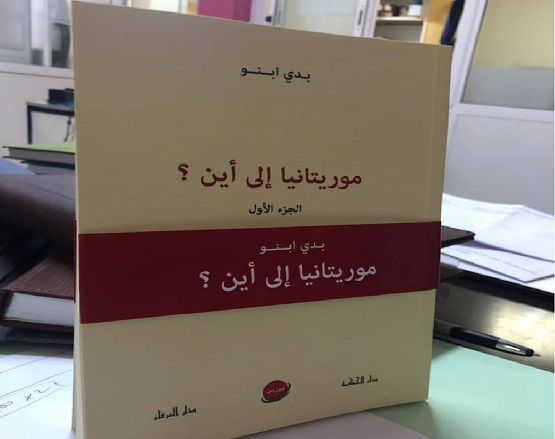

كتاب: "موريتانيا إلى أين؟" للباحث د.بدي أبنو، يُنشر في حلقات أيام الإثنين والخميس.

الحلقة الخامسة

اللغة والــدولــــــة الكومبرادورية

لمْ ترث الدولة الموروثة عن سينلوي فضاء سياسيا واحدا أو موحَّداً، بل ورثتْ ـ - بقوة القرار الكولونيالي الفوقي ـ - فضاءات أو على الأقلّ فضائين متمايزين سياسيا وثقافياً، وإن جمعتهما مشتركات دينية وثقافية واجتماعية كثيرة.

وكان السؤال الذي يَفرض نفسه هو: هل ستبقى الدولة خيارا خارجياً فوقياً أمْ ستنجح في تحولها من حقيقة خارجية مفروضة إلى اكتسابها لذات سياسية خاصّة بها، أيْ إلى اكتسابها لمحتوى إيجابي يكون العمودَ الفقري لمشروعية مواطنية ذاتية؟ هل ستظل الدولةُ دولةَ الخارج أم ستفلح أجيالُ ما بعد "الاستقلال" في انتزاعها من مهبطها الكولونيالي لتجعلَ منها قاعدة انتماء فاعل ومبنيِن جديد؟

الإجابة عن هذه التساؤلات كانت مرتبطةً بإمكانية خلق دينامية دمجية، مثلاً عبر البوابتين التربوية والاقتصادية الاجتماعية، وبشكلٍ أخصّ عبر بوابتي التمدرس والعمل الإنتاجي العمالي من جهة، ومن جهة أخرى عبْرَ اختراقِ دوائر الانتماء الاجتماعي المغلقة نسبياً، أيْ خلْق دينامية عنها تصدرُ المواطنة المترعرعة أو التي يمكن أن تترعرع.

ولكنَّ محدودية التمدرس وخضوعه للصراع اللغوي الثقافي وعدم ظهور اقتصاد إنتاجي وتَكرُّسَ دولةِ الريع المحدود والموزّع امتيازياً، أي تحاصصياً عبر إعادة "تصنيع" الهويات الجزئية، هي عواملُ ظلّتْ تصاعدياً ومنذ البدايات أبرزَ الكوابح المعطِّلة لكلّ دينامية دمجية.

يتعلّق الأمر بتناقض رئيسِ يمثله وجودُ ديناميات اجتماعية اندماجية متنامية فعلا ولكنها في نفس الوقت معطَّلة، وهو ما يزيد من غليانها الصامت.

إذا تذكرنا أن اللجوء إلى الهويات الثقافية الماقبل دولتية، الفعلية أو المتوهمة أو الموارِبة، يصدرُ غالبا عن فشلٍ على الصعد الاقتصادية والاجتماعية، نفهم أنّ عطالة هذه الديناميات الاجتماعية تُمثّلُ جزءاً من العوامل التي استنفَرتْ قضية اللغة - لغة العمل والإدارة واللغة التربوية - وجعلتْها محور السجالات السياسية المزمنة خلال عقود.

من المهمّ أن نستحضرَ هنا أن قضية لغة الدولة طُرحتْ، من جهة، وفق المفردات المفاهيمية للدول الوطنية الأوربية الحديثة وللدولة الفرنسية منها بشكل أخصّ كما طُرحت، من جهة ملازمة، وفقَ ثنائية الدولة الكومبرادورية كدولة ترجمانية، أي دولة الوساطة بين الوكيل الأجنبي والمجتمع التقليدي. وكانت النتيجةُ المؤقتة، في دستوري 1956و1961، تأكيدَ ثنائية اللغة الرسمية (الفرنسية) واللغة الوطنية (العربية).

والدولة الفرنسية بإرثها اليعاقبي ومركزيتها المفرطة تُعتبر حالة متطرفة من حالات الدول الحديثة التي هي دولٌ ترفضُ في عمومها - مع اختلافات ثانوية - الحقوق المجموعاتية والثقافية والتعدد اللغوي ولا تقبل داخل حدودها الوطنية إلا حقوقا مواطنية فردية في إطار تعميم لغة واحدة كلغة إدارة وعمل وتربية. وهذا طبعا هو النموذج الذي نظرتْ إليه الدول الوطنية لأوربا الغربية في طور تشكلها الوطني كجوهر مطابقة الدولة والوطن ووحدتهما (أو بترجمة أقرب : مطابقة الدولة والأمّة). والاستثناءات البلجيكية والسويسرية والكندية، وبدرجة أقلّ الاسبانية، هي في العمق تأكيدٌ على القاعدة.

وللتذكير فإن المشكلة اللغوية أُثيرتْ في فرنسا أيام الثورة بشكل حادّ يختلف نسبيا عمّا سيكون عليه الأمر في غيرها من الدول الوطنية القومية الأوربية لاسيما تلك التي تكونت عقودا بعد ذلك - كألمانيا وإيطاليا - أي التي تأسستْ منذ البداية بحسب معيار الانتماء اللغوي والثقافي المشترك.

فإباّن اندلاع الثورة الفرنسية لم يكن يتحدث ما سيطلق عليه تاليا لغة الجمهورية إلا عدد محدودّ من المواطنين الفرنسيين (حسب تقريريْ بارير والأب غريغوار لسنة 1794). وكانت فرنسا حينها ما تزال موزعة على أكثر من أربع مائة لغة يعترف النظام الملكي لما قبل الثورة بثلاثين منها كلغات ناضجة والأخريات يعتبرها رطانات بدائية.

وكَلّف الثوار اليعاقبة سنة 1794 أحدَ نوابهم في البرلمان - النائب بيرتران بارير - بالإشراف على إعدادٍ لترجمة "ميثاق حقوق الإنسان والمواطن" إلى اللغات الثلاثين المعترف بها. وهو للتذكير ميثاقٌ يتحدثُ عن الحقوق الفردية بشكل حصري ولا يشير مطلقاً للحقوق الثقافية واللغوية. فقدّم بارير تقريرا بالغ العنف ضد اللغات الثلاثين يعتبر فيه أن الترجمة إليها ستكون خيانة لمبادئ الثورة لأنها بحسبه "عاميات ظلامية" مناهضة "للجمهورية وللعقل وللحقوق التي يقرها العقل". ولمْ يدّخرْ جهداً في هجائها باعتبارها " رطانات سمْجة وهمجية تؤبّد طفولة العقل" و" تتطلب منا نفقات هائلة لا تصبّ إلا في صالح أعداء الثورة". أكثر من ذلك فإنّ عددا من الولايات الفرنسية ظلّت، من وجهة نظره، مغلقة أمام الثورة الفرنسية بسبب اختلاف اللغة. وقد بالغ التقرير في الإلحاح على أنّ الاستبداد وحده هو الذي يحرصُ على تعدّد اللغات وأن المساواة المواطنية تقتضي وجود لغة واحدة للجميع.

وتم اعتبار الفرنسية الباريسية الموروثة عن الفترة الأخيرة من الملكية اللغة الوحيدة التي تستحقّ صفتي "لغة الجمهورية" و"اللغة الرسمية". واستُصدر قانون يجرّم إطلاق صفة الفرنسية على أي من لغات فرنسا الأخرى ويكرّسُ كون "لغة الجمهورية" هي اللغة الوحيدة التي يُطلَق عليها في النصوص الرسمية "لغتنا" و"جهلها خيانة للوطن"، كما ينصّ على بعث مُعلّمين إلى كافة الولايات يدرّسون الفرنسية و"ميثاق حقوق الإنسان والمواطن".

وقد جاء تقرير الأب آنري اغريغوار الشهير في السنة نفسها ليشددّ على أن ما سمّاه وحدة الجمهورية تقتضي وحدة اللغة وعلى أنّ "ما عجزتْ عنه الأمم السابقة من توحيد اللغة حري بأمتنا"، وغير ذلك مما اختصره عنوان التقرير: "في ضرورة ووسائل تدمير الرطانات وفي التعميم الكوني للغة الفرنسية". وهو ما أخضع هذه اللغة لمركزية دولتية هائلة ونادرة ما تزال إلى الآن وفية لهذا التاريخ اليعاقبي إلى درجة أنها تكاد تكون اللغة المكتوبة الوحيدة في العالم التي لا تتمايز كثيراً إلى لهجات، أو لا تختلف لهجاتها بنسبة كبيرة عن مستواها الفصيح.

أمضتْ فرنسا قرْناً من الزمن بعد الثورة دون أن تفلح في التعميم الفعلي للغة الرسمية. ولكنّ ما ساعدها على مواجهة هذه الوضعية ليس فقط أن الفرنسية كانت لغة النظام القديم (قبل الثورة) الذي أحلّها محل "أمها" اللاتينية ولا القرار السياسي الذي اتخذتْه سلطة الثوار اليعاقبة، بل انضافت إلى ذلك التحولات التي أثمرتها الثورة الصناعية فضلا عن أن الفرنسية كانت قد أضحتْ في القرنين السابع عشر والثامن عشر (وإلى حدّ ما التاسع عشر) لغة البلاطات الأوربية ولغة النخب الثقافية. وهو ما بقيتْ آثاره ماثلة في مختلف الآداب الأوربية التي تعود لتلك الحقبة.

ومع ذلك يشير المؤرخون إلى أن مستوى معرفة التلاميذ الفرنسيين باللغة الرسمية ظلّ لقرنٍ بعد الثورة ضعيفا باستثناء الأقلية التي تتحدثُها عائليا، ويؤكدون على أن مستوى التعليم ظلّ ضحلا بسبب ذلك.

عندما جاءت الجمهورية الثالثة في أوج الحملات الاستعمارية استخدمتْ سياسة بالغة القسوة لفرض اللغة الرسمية على المجموعات التي بقيت مصرّة على استخدام لغاتها كالبروتونيين والباسكيين والأكستانيين وغيرهم. ووصل الأمر إلى أن التلميذ البروتوتني الذي يُضبط في المدرسة وهو يتفوه بكلمات من لغته الأم قد يعاقب سجنا.

ورغم تلك الترسانة القانونية لحماية وحدة اللغة كمرادف لوحدة الدولة والإمكانيات التي تمتعتْ بها والعوامل التي ساعدتها خلال فترة طويلة، فلم تتوقف كما هو معروف المطالبات بالحقوق الثقافية وباعتماد لغات فرنسا الأخرى. بل ما تزال إلى الآن المطالبات باللغات (التي تسمى رسميا جهوية وتعتبر هي نفسها وطنية) قوية - في فرنسا وفي مختلف الدول الأوربية الأخرى - بنسب متفاوتة.

ولكن ما تغير تدريجيا مع تنامي السياسات الاجتماعية هو أن وجود حقوق مواطنية فردية حقيقية تصدر عن هذه السياسات قد أوهن بواعث المطالَب الثقافية ومحفزاتها فلم تعدْ في أغلب الحالات مطالبة بمساوات "اللغات الجهوية" مع اللغة الرسمية وإنما باستعمالها كلغات إضافية في المناطق الخاصة بها. - يتواصل -

.jpg)