موريتانيا إلى أين؟ (الحلقة العاشرة).

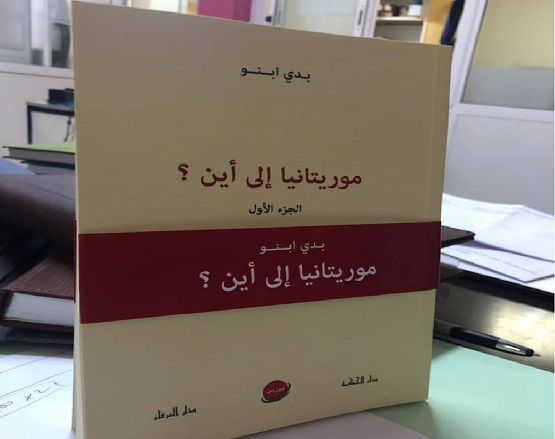

كتاب: "موريتانيا إلى أين؟" للباحث د.بدي أبنو، يُنشر في حلقات أيام الإثنين والخميس.

الحلقة العاشرة

سلاح الخــــــارج وســـــلاح القبيلة

تُمثّلُ المؤسسة العسكرية في صيغتها التي استولتْ على السلطة سنة 78 صورةً كاريكاتيرية مُركَّزةً للطبقة الكومبرادورية. فقد مثّلتْ في مهبطها - رغم وجود عناصر ذات تكوين متميز في صفوفها - نواةً هامشية تكونتْ بمعزلٍ عن الحركية المدنية الوليدة حيث لم تستطع في بداياتها أن تستقطب الشباب ونشطاء الفضاء المدني الوليد إلا في مستويات هامشية.

مثلتْ إذاً حربُ الصحراء منعطفها المحوري إن لم تكن مثلتْ بمعنى ما إعلانا عن ميلادها الفعلي. فانتقلتْ في ظرف السنوات الثلاث من نواةٍ هامشية إلى مؤسسةٍ ظلّتْ تتضخمُ وتستولي على جلّ اهتمام النظام إلى أن انقلبت واستولت عليه.

وكان استيلاؤها على النظام كما رأينا سابقا استيلاءاً على الدولة ومؤسساتها بكاملها، أي أنه كان استيلاءاً على النظام - الدولة. كان استتباعاً لمختلف مؤسسات الدولة الأخرى.

والمؤسسة العسكرية من حيث هي عسكرية كما من حيث نسقها وبنيتها الحديثان المستوردان تبدو الأكثر تنظيما وحداثة في الشكل. ولكنها من حيث المضمون هي تزامنيا المؤسسة الأكثر انغراسا في الانتماءات التقليدية وعداء للفضاء المدني الوليد.

لا يتعلق الأمرُ ضرورةً بأسباب إيديولوجية أو بقناعات واعية لعناصرها القيادية أو النافذة بمستوى أو بآخر ولكنه يتعلّقُ أساسا بأسباب بنيوية شمولية. فالمؤسسة العسكرية في صورتها التي استولت على السلطة في العاشر من يوليو هي تكريسٌ لمسلسل متضارب مع ترعرع الفضاء المدني، حيثُ تَرتكزُ "مشروعيتُها" على ثنائية الشكل الخارجي والمحتوي التقليدي "الزومبي" كنقيضٍ كلّي لمنحِ التمدين محتوى مدنيا.

ففضلاً عن أنها عرفتْ وجودها المؤسسي الأولي متأخرةً نسبيا عن المؤسسة التربوية، فإنها تنامتْ أساسا كنتيجة لمغامرة حرب الصحراء. ومع ذلك ظهرتْ مفارقيا الأكثر وفاءً للأرث السينلوي إذْ أنها تكشّفتْ التعبير الأكثر حدّية عن التدجين المزدوج الذي طرفاه الخارج والماضي أو الدولة الفوقية والمجتمع التقليدي. الشكل المستورد والمحتوي الماضوي المترهل يأخذان الصيغة الأكثر تعبيرا في استيلاء "اللجنة" (لجنة "الإنقاذ"، ولجنة "الخلاص") على السلطة.

ومن هنا أخذتْ الانقلابات التالية المعلنة أو الصامتة دلالتها فيما يتجاوز كونها صراعا داخل نفس المجموعة المحدودة العدد. كانت في أغلب مستوياتها تعبيرا عن صراع المرجعيات والانتماءات الماقبل وطنية نصف المنطوقة أو المعبر عنها جزئيا بأشكال تواصلٍ لا رسمية بدتْ حينها هي الأكثر تداولا والأكثر فاعلية أمام التحولات والتشكلات الاجتماعية المحايثة.

لنتذكرْ هنا عاملين مساعدين كانت لهما فاعلية بديهية. أولهما أن الفترة التي عرفتْ اندلاعَ حرب الصحراء شهدتْ ظاهرةً لم تكن لتقلّ أهمية عن الحرب وهي ظاهرة التقرّي أو التمدين الطفروي بفعل موجتي الجفاف والتصحر.

وهو ما جعل الدينامية المدنية تتعثر أمام الدينامية المديِنية. فطاقة استيعاب فضاء مدني مترعرع مبني على أنوية مدينية مصطنعة ووليدة كانت أضعف من أن تتحمّلَ انقلابا سكانيا بهذا المستوى.

وبالتالي فإن النزوح المتسارع كما عرفتْه أواخر السبعينات كان انتصارا للريف والبادية أكثر مما كان انتصارا للمدينة. فسرعةُ التمدين ساعدتْ في تعطيل الدينامية المدنية وفي تكريس تجمعات سكانية "نيوبدوية".

أو لنقل بتعبير أوضح إنّ سرعة التمدين أجهضتْ ولادة المدن. المدينة هي التي أصبحت ريفا جديدا أو بادية مستحدثة. فربّما كان من شأن الانتقال التدريجي أن يسمح بتنام ما للروح المدنية في التجمعات السكانية الناشئة على غير نموذج. لم يتمّ انتقالٌ تدريجي وإنّما حدث تحوّل فجائي طفروي فرض جزئيا معايير المجتمع التقليدي داخل مدينة لم "تتمدّن" بعد.

لم يقض كلّياً على الهامش المدني ولكنه زاحمه جديا. وهو ما منح ثنائية التدجين المزدوج دفعا إضافيا منْ حيث عني التحول الكمي تحولا كيفيا.

لنتذكر هنا تمثيلا على حجم الظاهرة لا حصرا لها أنه أمام عجز سلطات "الاستقلال" في أوائل مسيرتهم عن تحفيز السكان على التمدين أو التقري في العاصمة نواكشوط فإن الاستشرافات الإحصائية التي وضع الديمغرافيون بداية الستينات كانت تتوقع أن يناهز سكان العاصمة مائة ألف ساكن سنة 1980 وهو الرقم الذي انكشف بعد الطفرة السبعينية أنه لم يمثل إلا أقل من خُمس الحجم الذي وصله سكان انواكشوط نفس السنة.

إلى ذلك فإن طفرة التمدين التي رمتْ بآلاف العائلات المعدمة في المدينة قد دفعتْ نسبة مرتفعة من ذويهم إلى الانخراط في المؤسسة العسكرية التي عرفتْ حركة تجنيد واسعة طيلة سنوات الحرب.

وبالتالي فإن هؤلاء لم يعرفوا الفضاء الخاص بالمدينة إلا عرَضا. فقد كان تمدينهم مرادفا لتجنيدهم دون أن يمرّوا بمرحلة وسيطة. وكان ذلك مما زاد تكريس انغراس المؤسسة العسكرية في المجتمع التقليدي.

أما العامل الثاني فيتمثّلُ في أن المؤسسة العسكرية حين استولت على السلطة لم تكن قد كسبت مشروعية "وطنية" كالمؤسسة التربوية التي وُلدتْ جدليا مع الدولة وكونتْ نخبتها الأولى.

فلم تمنح سنوات الحرب الثلاث المؤسسة العسكرية أي مستوى من المشروعية كالذي كانت ستكسبه لو أنه قُدّر لها مثلا تحقيقُ انتصارات ما أو لو كانت تمكنتْ بشكل لافت من استبقاء تيرس الغربية أو بعض أجزائها.

ومن ثم كانت المرجعيات التقليدية المستنفرَة ضمنيا أو بشكل صريح مرتكزا معوضا رئيسا. عني ذلك في الخلاصة أن سلاح الجيش كما تأسس وساد رمزيا سلاحان، سلاح الخارج وسلاح القبيلة. وبه ماديا ورمزيا يتصارع الخارج مع الخارج والقبيلة مع القبيلة، وبه يتحالف أو يتقارب الخارج مع القبيلة، عبر نفس المجموعة (اللجنة / اللجان) أو في ظلها، على الصعيدين المادي والرمزي، وبطرق شبه متخفية غالبا وجدّ مكشوفة أحيانا.

ليس غريبا إذًا أنْ يُظهِرَ ويُضمرَ أغلبُ عناصر السلطة العسكرية المنبثقة عن العاشر من يوليو وتداعياته اللاحقة عداء شديدا ومترسّخا لكل التشكيلات السياسية والنقابية وغيرها من أنوية الفضاء المدني الوليد1.

كما أنه ليس غريبا في نفس السياق أن يأخذ صراع الفئات الثلاث، الموروثة كما رأينا عن فترة نشوء الدولة، منحى جديدا تكونُ ضحيتُه الأولى المؤسَّسةَ التربوية والفاعليات المدنية المرتبطة بها.

الهامش:

1من المهمّ أنْ نلاحظ هنا أنّ الفئات العريضة التي تكون الآن المؤسسة العسكرية لا تشبه بداهةً، إلا جزئياً، الفئات التي كانت تكوّن هذه المؤسسة عشية العاشر من يوليو. فالطموحات التي دفعت كثيرا من فئات الشباب المتعلم إلى الالتحاق بالمؤسسة العسكرية، منذ بدايات الثمانينات، تختلف جوهرياً عن دوافع بعض من عرفوا المدرسة الاستعمارية قبل أن يلتحقوا بجيش ما كان مقدرا له أن يأخذ حجما مهما في الحياة العامة، ولم يولد فعليا إلا مع حرب الصحراء التي أعطتْ لضباطه النفوذ الذي مكنهم من الإطاحة بالمرحوم المختار ولد داداه.

ومن هنا فأغلب

الانقلابات التالية الناجحة والفاشلة معا التي عنيها العاشر من يوليو وتداعياته لم تكن إلا تصفية حسابات بين أفراد المجموعة نفسها التي أطاحت بالنظام "المدني". وبعبارة أخرى، فإن كل تلك الانقلابات القصرية لم تكن إلا استمرارا بصيغة أو بأخرى للعاشر من يوليو. بينما مثّلَت محطات كالثامن من يونيو محاولات تقوم بها الأجيال التي التحقت بالمؤسّسة العسكرية بعد العاشر من يوليو أي محاولات دالة من خارج القصر أو على هامش حلقات القصر.

.jpg)