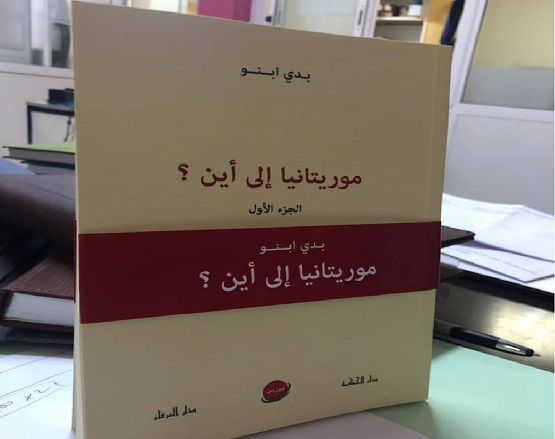

كتاب: "موريتانيا إلى أين؟" للباحث د.بدي أبنو، يُنشر في حلقات أيام الإثنين والخميس.

الحلقة الحادية عشرة

المدرسة المستحيلة

سيبقى مع العاشر من يوليو الصراعُ الزبوني الامتيازي المؤسس على الهويات الجزئية الزومبية حاضرا داخل المؤسسة التربوية. بل وسيتأجج في مستويات معينة.

ولكن غاية هذا الصراع الأساسية لن تتوقف عند المؤسسة التربوية إلا كمحطة تكوينية إذْ ستتجهُ شيئا فشيئا إلى المؤسسة العسكرية بصفتها المؤسسة المؤهلة مستقبلا لإنتاج وإعادة إنتاج الفئات الحاكمة.

هل سيسمح ذلك بطرح السؤال التربوي من منظور الاعتبارات التربوية بما هي كذلك وبشكل مستقلٍّ عن رغبات الصراع التحاصصي وصيغ الإملاءات السياسية الإيديولوجية الصادرة عنها أو المرتبطة بها؟ هل ستحتل الأهداف التنموية والحيثيات الفنية المستقلة عن الانتماءات الجزئية حيزا ينافسُ المضمر والمعلنَ الامتيازي التحاصصي؟

الواقع أن العكس هو الصحيح، فقد صارت المؤسسة التربوية الميدانَ الذي تستسهله الألغاركـــــية العـــــــــــسكريـــــــــــة الصاعــــــــــــــــــــــــدة والذي تتعمد أن تحيــــــــــل إليه المشــــــكلات الاجتماعية المزمنة بل والذي تصدِّر إليه المشكلات الخاصة بالمؤسسة العسكرية.

فلم يكن للاستقطاب اللغوي الثقافي الذي ارتسمتْ ملامحه من جديدٍ في أواخر السبعينات إلا أن يتضاعف مفعولُه في ظلّ السلطة العسكرية. وهو ما ظهر بشكل مباشر في أزمة تسع وسبعين وفي النشاط المدني - الطلابي والعمالي - لأوائل الثمانينات.

ولم تكن الهوامش المدنية أمام ذلك الكمّ من الهزات والصدمات المتلاحقة قادرةً على مقاومة فاعلة للاستقطاب الاجتماعي والثقافي اللغوي، أيْ أنّها لم تكن قادرة على مقاومته بحدٍّ أدنى من الاندماج المواطني أيا كانت أهمية بعض المحاولات المعروفة (التحالفات النقابية والحركية إلخ..).

ولم يعد فقط من البديهي أن الدولة ومؤسساتها لا تمثّل إطارا اندماجيا بل إطارا تفكيكيا، بل بَدتْ أيضا أطرُ الاندماج المدني المحدودة عاجزة عن مقاومة انعكاسات الاستقطاب الثنائي داخل فضاءاتها الخاصة أمام مأْسَسَة الشرخ التربوي أي أمام ما عرف بثنائية الشعب كثنائية اعتبرت لغوية "إثنية". في هذا السياق تتحولُ عناصرُ كثيرة أخرى يُفترض نظريا حيادُها النسبي إلى عوامل استقطاب إضافية. وفي هذا السياق كذلك لم يكن للعدد المتزايد من العائدين المتخرجين من الخارج هامش اندماج مدني محلي يذكر غير الفضاءات المستقطبة ثنائيا. لم يكن لهم إلا أن يُغذّوا - بشكل لاشعوري ولا إرادي غالبا - ظاهرة الاستقطاب المتصاعد.

وانضاف إلى ذلك الدور المتعاظم حينها للمراكز الثقافية العربية والأجنبية كفضاءات انخراط اجتماعي يرتبط فيها وبها تلقائيا التواصلُ الاجتماعي بالانتماء الثقافي اللغوي ويأخذ فيها وبها الانتماء الثقافي محتوى سياسيا صريحا ومباشرا.

ظلتْ إذاً حالة الاستقطاب الثنائي ثقافيا واجتماعيا في تفاقم وظلتْ قابليةُ توظيفها السياسي في ازدياد. لاسيما في ظل تخوف الألغاركية العسكرية من اختراق المدامك العليا للجيش من قبل الحركات السياسية التي أخذتْ تتنافس جدّيا على دفع أكبر عدد من عناصرها إلى صفوف المؤسسة العسكرية. هكذا سمحَ هذا الاستقطاب الثنائي بانطلاق المسلسل التراجيدي الثمانيني الذي وصل - في ظل العوامل الأخرى المتضافرة المعروفة - ذروتَه مع مأساة تسع وثمانين بمختلف أبعادها الفاجعة.

بالرغم من التراجع أواخر التسعينات عن ثنائية الشُعَب في المؤسسة التربوية فلم يتمّ بعد التفكير جديا في تجاوزها العملي وتجاوز انعكاساتها الماثلة ولا في سُبل مواجهة الخلفية الثقافة والاجتماعية والسياسية المعقدة التي تحايثها وتؤطرها.

يقف خلف ذلك، عودا على بدء، سؤالٌ بسيط ومركزي: ما هي الغاية أو الغايات من المؤسسة التربوية؟ هل وُضعتْ لها يوما ما أهداف محددة يمكن البحث عن وسائل ومناهج وطرق وتقنيات كفيلة بتحقيقها؟

يبدو الشك جائزا في وجود أي أهداف محددة للمؤسسة التربوية كما لأي مؤسسة في ظل دولة فوقية مبنية، بشكل مستقل عن أي غاية أو خطة مرسومة، على إعادة إنتاج الأشكال السنلوية الموروثة.

الدولة الموروثة كما رأينا من قبل هي دولة الأشكال المستوردة. هي "الدولة الوسيطة" أو الدولة "الكونتوار" التي تكاد أن تتمحّض كدولة أشكال. مؤسسات الدولة أشكالُ خارجية و"رسم على المنوال". فعددٌ من الإدارات الموجودة مثلا إدارات وُضعت بكادرها البشري ووسائلها على غرار ما تتمتع به الدولة الخارجية أو "الدولة النموذج" دون أن تُحدّد لها غاية محلّية معلومة ودون أن تكون تلبية لحاجة ملموسة. والاستجابة للحاجة الواقعية إن تمّتْ جزئيا في حالات معينة فهي أمر عرضي واعتباطي في كثير من الأحيان.

ظلتْ هناك رغم ذلك استثناءات مهمة بحسب المهام ومستوى مسؤولية هذا الفاعل الفردي والاعتباري أو ذاك ولكنها ما انفكّتْ في الغالب استثناءات. وهو ما خلق بالنسبة لما نحن بصدد الحديث عنه بنيات تربوية في سياق مؤسسي عام يتميز بالهشاشة الموغلة ولا يتمتع بالحد الأدنى من القدرة على دمج "الأرخبيل" التربوي وجزره المتناثرة المعزولة عن بعضها البعض في واقع منسجم ذي غايات عمومية محّدة ومسوّغة.

ويكفي كمثال على ذلك أن نرى إلى أي درجة وصلتْ عشوائية التكوين وانفصال الأخير في كثير من الحالات المعروفة عن أي حاجة محلية منظورة. ويكفي كمثال عليه ألّا تجد أجزاء كبيرة من البرامج مبررا لها سوى أنها مستنسخة عن كتب "الدولة النموذج" وبرامجها.

ويكفي كذلك كمثال عليه وعلى إشكاليات استنساخ "النموذج" أن الثقافة النظرية التي يمنحها التعليم العام الابتدائي والثانوي تظلّ على أهميتها منفصلة عن الحياة اليومية ولا تمنح "مفاتيح" لاقتحام الحياة العملية أو أيَ تأهيل مهني أو خبرة ممارسية فاعلة.

وهي بذلك تلعب دور تثبيطيا وتبخيسيا تجاه التربية كقيمة بالنسبة للمنحدرين من فئات واسعة كانت في الماضي مستثناة من فضاء الكتابة - القراءة.

لكي نستحضرَ مفعول هذا المعطى وخطره لنا أن نتذكر أنه منذ تراجعتْ قدرة الوظيفة العمومية وإرادتها في التوظيف بدأ التعليم يفقد "مبرره-بريقه"، بالنسبة لفئات واسعة، كمصدر امتياز اقتصادي اجتماعي. ولم تعد إذا المؤسسة التربوية تملك عامل الجذب الأساسي كقوة دفعٍ للصعود الاجتماعي وللخروج من البؤس الذي أنتجه التقري الطفروي العشوائي. ولم تعد من باب أولى المؤسسة التربوية هي التي تُنتج بشكل مباشر النخبة الحاكمة. إنها في أحسن الحالات معْبرٌ هشّ إلى المؤسسة العسكرية.

لم يلغ ذلك طبعا التمدد الأفقي للتمدرس ولكنه هزّ جذرياً تموقعه الاجتماعي السياسي. وأضعف خصوصاً القيم الرمزية المرتبطة به. ولم تزددْ هذه القيم إلا تراجعاً. وهو ما مثل أحد مكونات أزمةٍ أخلاقيةٍ ونفسيةٍ شاملةٍ ما تزال في عنفوانها ولم تسْلم من انعكاساتها العميقة أي من فئات المجتمع.

من هنا تظهر بعض ملامح اللامنطوق. فمن جهة يساعد حجْبُ السؤال عن أهداف وغايات المؤسسة التربوية ككلّ في التمكين لغلبة الطرح الزبوني بخلفيته التحاصصية. ومن جهة ثانية يُسهل مثل هذا الطرح الإبقاءَ على الميدان التربوي كنطاق أمثل إليه تُطرد وتُصدّر المشكلات المستعصية ليصبح النقاشُ بخصوص المؤسسة التربوية نقاشا حول كل المشكلات والحيثيات والمسائل باستثناء المسألة التربوية بالمعنى الحصري تحديدا.

.jpg)